一、文言文考纲18个虚词用法及举例

之前跟学弟学妹们分享过高中语文文言文的300实词,今天就再来分享下虚词的用法。

文言文在语文试卷中虽然只有20分左右,但却是一块难啃的硬骨头。很多同学一提到文言文就害怕三分,因为古代社会的语言习惯与现在有很大区别。对付文言文讲究的也是日常积累,也就是平时要多翻翻文言文字典。很多学生觉得文言文难,就是难在一些实词和虚词上。其实,对于文言实词和虚词的用法,没必要求全,只要能掌握考试大纲规定的文言实词和虚词的用法以及一些特殊的例句即可。

虚词的分类

其实代词、副词、介词、连词、助词、叹词这些都属于是虚词的范畴。但是高考考纲的虚词只有“而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之”这十八个。

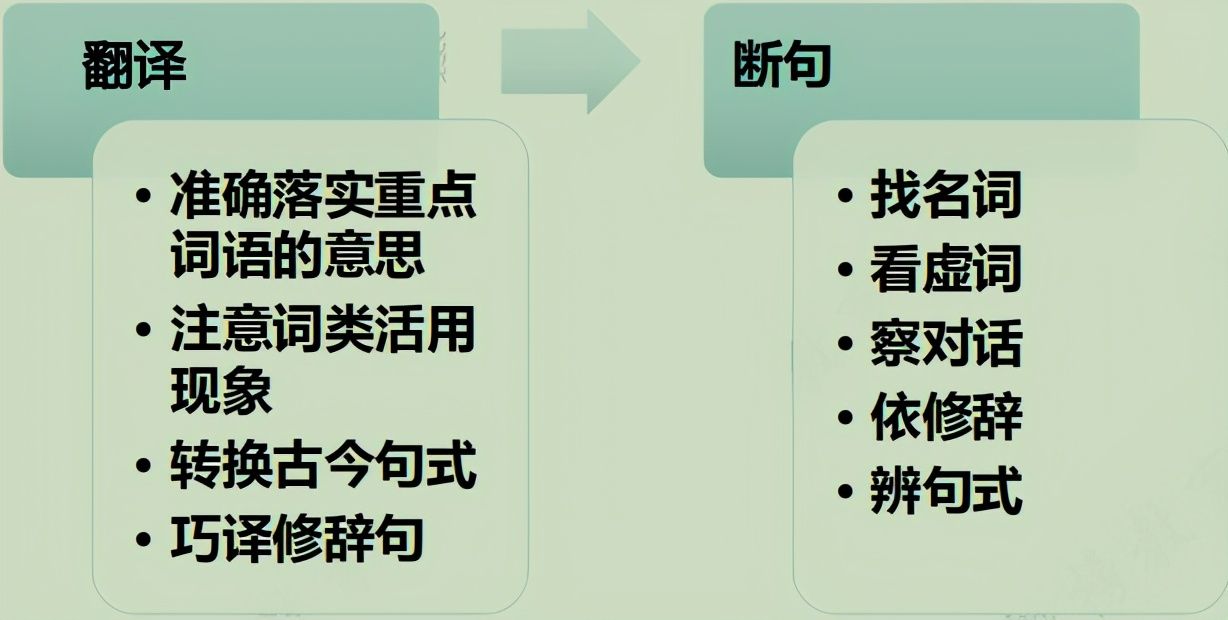

想要学好文言文必须要理解古文与现代汉语不同的句式和用法不同的句式和用法

比如像判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类的灵活运用。同学们要了解并掌握常见的古代文化知识,并且理解并翻译文章中的句子。

理解文言文

理解包括三个层次:一是能读通、读懂并领会某一文言句子在文中的意思;二是能理解文言句子内部以及分句间的逻辑关系;三是能理解文言句子的内涵和深层含意。想要做到以上三点,就需要把文言文的实词和虚词都掌握扎实。而且文言文考点非常明确,只要我们每天花费一小部分的时间,这20分都属于是必得的。要知道高考一分是可以压倒千人、万人的。

学长建议同学们,可以在床头放一本成语词典。每晚睡觉前看 3~5 条成语。不要认为每次看得少,但如果能长期坚持下来,一年你就会记住 1000 多条成语。到你高考时就会发现这些积累对自己有多重要。因为学长我在高考中,前三道考查语音、字、词、句的大题中,自己一分未失。

下面学长把文言文18个虚词的用法和举例分享给大家。因为篇幅有限,完整版可直接回复“虚词”领取!

二、高中18个虚词

18个虚词为:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之

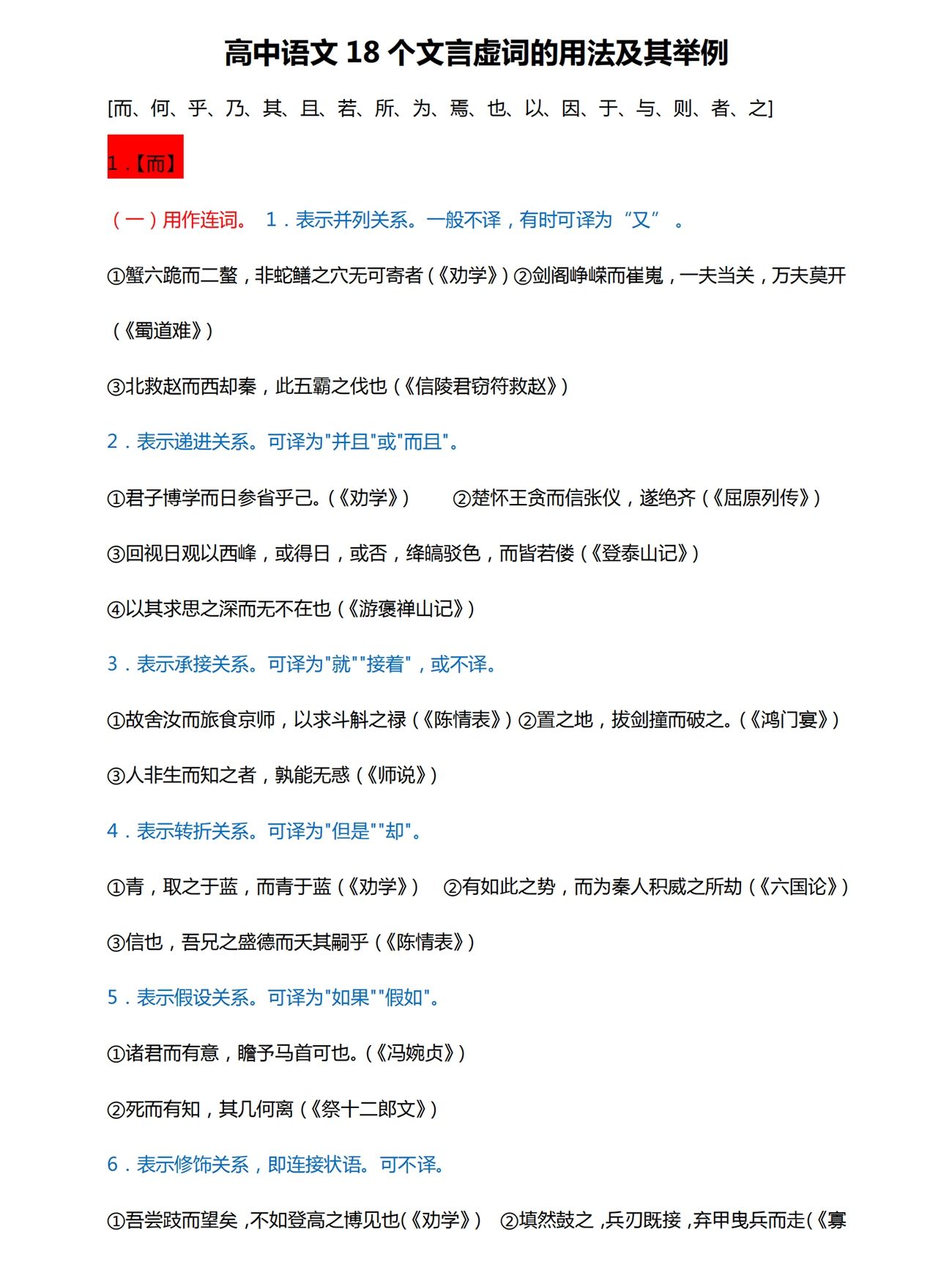

1.【而】

(一)用作连词。

1.表示并列关系。一般不译,有时可译为“又” 。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》

2.表示递进关系。可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

3.表示承接关系。可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)

4.表示转折关系。可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

5.表示假设关系。可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)

6.表示修饰关系,即连接状语。可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)

7.表示因果关系,

①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)

8.表示目的关系,

①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)

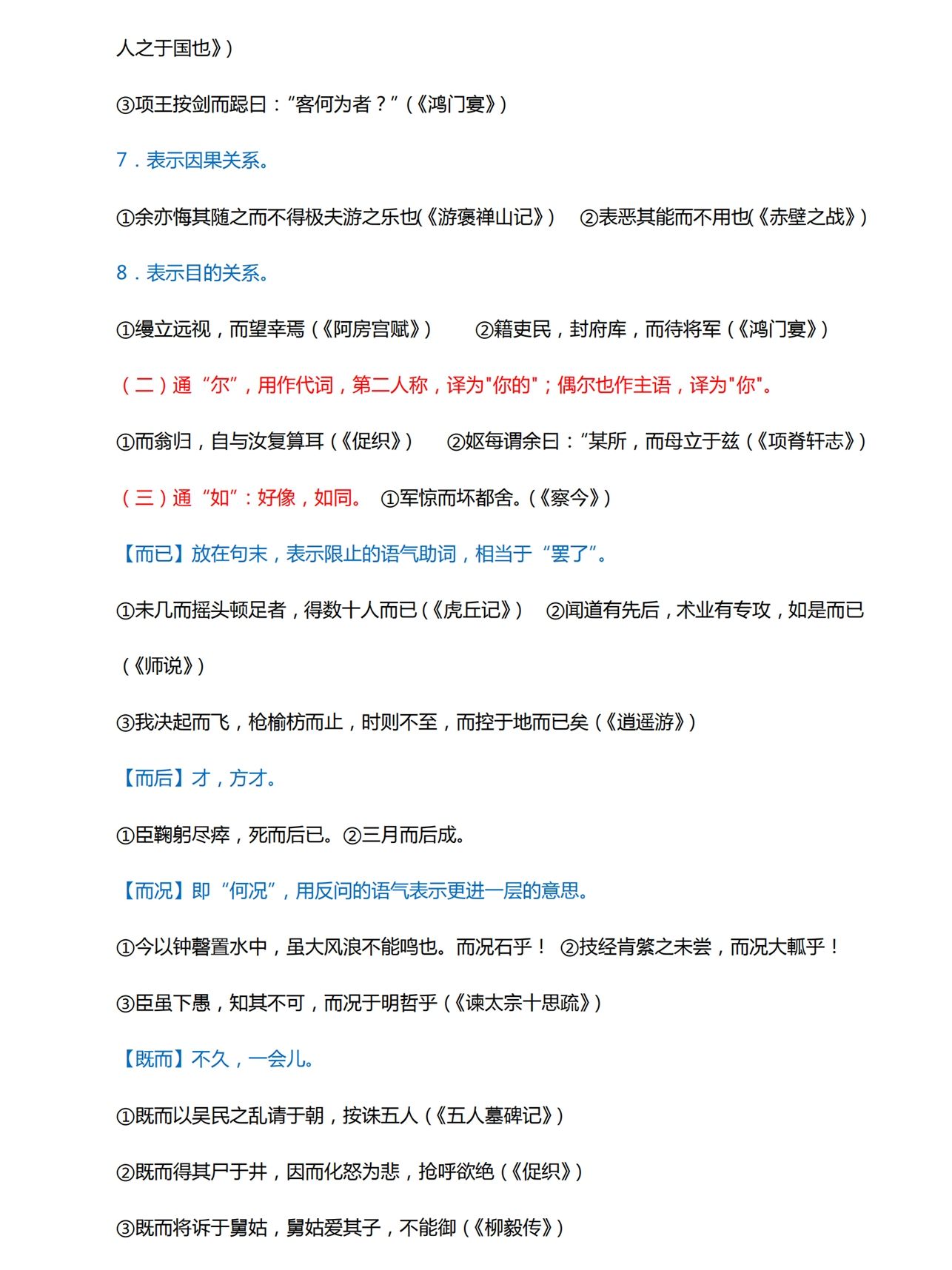

(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)

(三)通“如”:好像,如同。 ①军惊而坏都舍。(《察今》)

2.【何】

(一)用作疑问代词。

1.单独作谓语,后面常有语气助词"哉""也",可译为"为什么""什么原因"。

①何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》)

2.作动词或介词的宾语,可译为"哪里""什么"。译时,"何"要后置。

①豫州今欲何至?(《赤壁之战》)

3.作定语,可译为"什么""哪"。

①其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》)

(二)用作疑问副词。

1.用在句首或动词前,常表示反问,可译为"为什么""怎么"。

①何不按兵束甲,北面而事之?(《赤壁之战》)

2.用在形容词前,表示程度深,可译为"怎么""多么""怎么这样"。

①至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》)

(三)作语助词,相当于“啊”。

①新妇车在后,隐隐何甸甸。(《孔雀东南飞》)

(四)何:通“呵”,喝问。

①信臣精卒陈利兵而谁何。(谁何:呵问他是谁何。意思是检查盘问。)(《过秦论》)

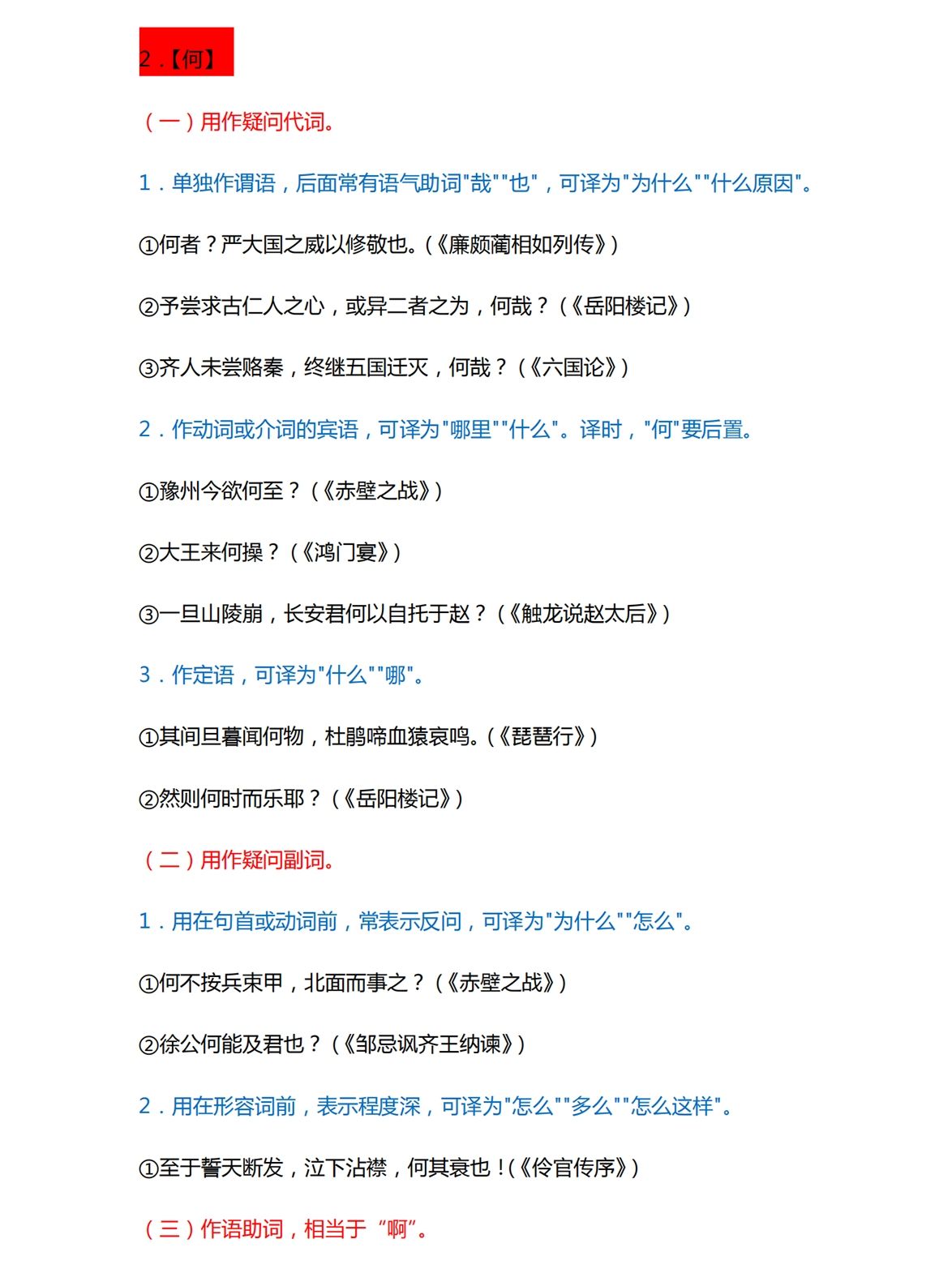

3.【乎】

(一)用作语气助词。

1.表疑问语气。可译为"吗""呢"。

①几寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)

②技盖至此乎?(《庖丁解牛》)

2.表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。

①布衣之交尚不相欺,况在国乎?(《鸿门宴》)

3.表测度或商量语气,可译为"吧"。

①王之好乐甚,则齐其庶几乎。(《庄暴见孟子》)

②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

4.用于感叹句或祈使句,可译为"啊""呀"等。

①宜乎百姓之谓我爱也(《齐桓晋文之事》)

5.用在句中的停顿处。

①于是乎书。

(二)用作介词,相当于"于",在文中有不同的翻译。

①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(《岳阳楼记》)(乎:于)

②今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(《捕蛇者说》)(乎:在)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾?(《师说》)(前一个“乎”:在;后一个“乎”:比。)

④吾尝疑乎是。(乎:对。)

⑤君子博学而日参省乎己。(《论语》)(乎:对。)

⑥亦无怪乎其私之也。(乎:对于)

⑦盖进乎技矣。(《庖丁解牛》)(乎:比)

⑧以吾一日长乎尔。(尔:比。)

(三)可作词尾,译为“……的样子”“……地”。

①以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣(《庖丁解牛》)

三、18个文言虚词用法归纳

18个文言虚词用法归纳如下:

18个文言文虚词而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、以、因、于、与、也、则、者、之。文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词。连词而表并列,今译为,而且、又。例释明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。《过秦论》。

文言文

文言文是指由中国古代的一种书面语言组成的文章,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语言。文言文是相对新文化运动之后的白话文来讲的,它的特征是是注重典故、骈骊对仗、音律工整,包含策、诗、词、曲、八股、骈文等多种文体.

当人们使用古代汉语这个术语时,在不同的语境中赋予了它三个不同的含义古代的汉语、上古汉语和文言。古代汉语首先是指古代的汉语。三千多年来,汉语有了很大的变化。根据汉语语法、词汇和语音变化的情形。

学者将古代汉语分为三个发展时期上古期、中古期和近代期。上古期是指公元3世纪以前,即历史上商、周、秦和两汉时期,中古期是指公元4世纪到公元12世纪,即历史上的魏晋南北朝、隋唐、五代十国、两宋时期,近代期是指公元13世纪到19世纪,即历史上的元、明、清时期。